DIMANCHE 19 OCTOBRE 2025

19° APRES PENTECÔTE

4° APRES LA CROIX

L'AMOUR DES ENNEMIS

(Luc VI, 31-36)

SAINT JRAN DE RYLA

LITURGIE A 10H30

CAFE-BRIOCHE

Vigiles le samedi 18 octobre à 18 heures

Vie de St. Jean de Rila

La vie de notre saint père Jean le Thaumaturge

Notre saint Père Jean était originaire d'une pieuse famille demeurant aux environs de la ville de Sofia, sous le règne de Pierre 1er

(927-968), roi des Bulgares et de Constantin VII Porphyrogénète (913-959). Il se distingua dès sa jeunesse par ses vertus, et, dès qu'il le put, il distribua tous ses biens aux pauvres et alla se

retirer dans un monastère pour y pratiquer les travaux de la vie ascétique. A la suite d'une vision, il partit dans la montagne pour y vivre seul à seul avec Dieu, n'ayant d'autre occupation que

la prière. Son neveu, Luc, dévoré lui aussi d'un zèle divin vint le rejoindre dans sa solitude pour mener sous la direction de Jean la vie angélique, malgré son jeune âge. Mais le père du jeune

garçon, furieux, vint le reprendre de force, accusant Jean de détourner la jeunesse. Le saint eut beau lui rappeler la parole du Christ : « Laissez venir à moi les enfants, car c'est à leur

pareils qu'appartient le Royaume des cieux » (Mat. 19, 14). Rien n'y fit, et Luc dut retourner en pleurant dans le monde. Mais par la prière du saint, Dieu ne laissa pas la pureté du jeune garçon

se corrompre au contact du monde et montra à son père qu'on ne peut s'opposer à sa volonté : Une maladie emporta en effet bien vite l'enfant dans le Royaume des cieux.

Attaqué par des brigands, instruments aveugles des démons, le saint dut quitter sa retraite et chercher refuge dans les austères montagnes de Rila. Il s'installa au sommet d'un rocher dans une grotte inaccessible, afin d'être à l'abri du monde et de sa vaine gloire. Le roi Pierre entendit cependant parler de l'ascète et envoya des émissaires pour le quérir. Mais Jean refusa de quitter sa solitude, même pour le roi. A cette nouvelle, le souverain décida d'aller lui-même lui rendre visite, mais il ne put voir que de loin la grotte. Aussi envoya-t-il à Jean, avec de l'or et des provisions, une lettre pleine d'humilité, dans laquelle il demandait au saint de l'aider par ses prières à triompher des tentations des plaisirs et de la gloire qui assaillent les hommes qui, comme lui, occupent une place élevée dans la société. Jean lui renvoya l'or, en disant qu'il n'en avait pas plus besoin que de tous les trésors que l'on pouvait amasser sur cette terre de vanité. Il écrivit au roi en lui recommandant d'unir aux vertus royales que constituent la compassion et la miséricorde, le repentir, les larmes, le constant souvenir de la mort, pour que le Roi des rois, voyant son humilité, lui accorde la jouissance du Royaume des Cieux.

En recevant la lettre, le roi la baisa avec vénération, comme son trésor le plus précieux. Il la lisait souvent pour trouver consolation dans les soucis de sa tâche. Quant à Jean, il resta jusqu'à la fin de sa vie dans la grotte de Rila. Comme un grand nombre de ses disciples le pressaient de les accepter à ses côtés, il édifia à proximité une église, puis des cellules pour les moines. Celles-ci devinrent bientôt le majestueux monastère qui trône jusqu'à nos jours dans les montagnes de Rila et contient les reliques du saint.

Le Synaxaire. Vie des Saints de l’Église Orthodoxe. S.M. Simonos Petras, 1987.

Diffusion en France par le Monastère de Saint Antoine le Grand.

MÉMOIRE DES PÈRES DU VIIème CONCILE ŒCUMÉNIQUE 1

Lorsque l’impératrice Irène l’Athénienne assuma la régence de son fils, l’empereur Constantin VI, son premier souci fut de mettre un terme à la persécution contre les saintes Images, qui avait été déclenchée depuis 726 par Léon III l’Isaurien (717-741), et s’était poursuivie, de manière encore plus violente, sous Constantin V Copronyme (741-775). Pour réaliser ce projet, elle fit élever son conseiller, saint Taraise, sur le trône patriarcal en lui donnant comme mission de préparer, pour le mois d’août 786, la réunion à Constantinople d’un grand Concile qui statuerait sur la foi de l’Église en la matière. Mais des troubles suscités par les iconoclastes les obligèrent à reporter la convocation du concile à l’année suivante.

Transféré à Nicée, le Septième Concile Œcuménique se réunit dans la basilique Sainte-Sophie, où s’était déjà tenu le Premier Concile (325), du 24 septembre au 13 octobre 787. Sous la présidence du patriarche saint Taraise, il rassembla trois cent cinquante évêques orthodoxes, auxquels se joignirent ensuite dix-sept autres hiérarques, qui abjurèrent l’hérésie iconoclaste. Aux côtés des représentants du pape de Rome, des patriarches d’Antioche et de Jérusalem, les moines — qui avaient été farouchement persécutés par les empereurs iconoclastes — étaient fortement représentés par quelques cent trente-six d’entre eux.

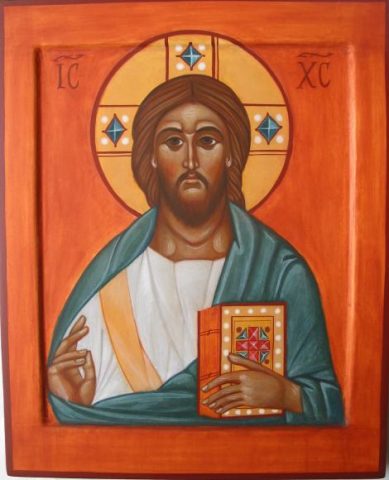

Après une soigneuse préparation, et après avoir entendu la lecture de nombreux témoignages patristiques, les Pères du Concile jetèrent l’anathème sur les hérétiques, qui depuis près de cinquante ans interdisaient aux chrétiens de vénérer les icônes du Christ et de Ses saints sous prétexte d’idolâtrie. Ils mirent ainsi fin à la première période de l’iconoclasme, qui devait cependant reprendre vigueur quelques années plus tard, sous Léon V l’Arménien (813-820), et n’être définitivement réglée qu’en 843, grâce à l’impératrice Théodora et au patriarche saint Méthode. Les saints Pères anathématisèrent les patriarches hérétiques Anastase, Constantin et Nicétas, les métropolites Théodose d’Éphèse, Jean de Nicomédie et Constantin de Nakoleia et tous leurs partisans. Ils réfutèrent le prétendu concile œcuménique, réuni dans le palais de Hiéria sur l’initiative de Constantin V (754), et proclamèrent la mémoire éternelle des défenseurs de l’Orthodoxie : le patriarche saint Germain, saint Jean Damascène, saint Georges de Chypre, et tous ceux qui s’étaient offerts à l’exil et à la torture pour la défense des saintes icônes. Dans la définition qu’ils proclamèrent lors de la septième et dernière session du Concile, les Pères déclaraient :

« Nous définissons en toute exactitude et avec le plus grand soin que, comme les représentations de la Croix précieuse et vivifiante, de même les vénérables et saintes Images, qu’elles soient peintes, représentées par des mosaïques ou en quelque autre matière appropriée, doivent être placées dans les églises de Dieu, sur les saints ustensiles et vêtements, sur les murs et les tableaux, dans les maisons et le long des routes ; aussi bien l’image de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que celle de notre Souveraine immaculée la Mère de Dieu, ou des saints anges ainsi que de tous les saints. En effet, plus nous contemplerons ces représentations imagées, plus nous serons amenés à nous souvenir de leurs modèles, à nous porter vers eux et à leur témoigner, en les baisant, une vénération respectueuse, sans que cela soit, selon notre foi, une adoration véritable, laquelle ne convient qu’à Dieu seul. Comme on le fait pour la Croix précieuse et vivifiante, pour les saints Évangiles et les autres objets sacrés, on offrira de l’encens et des cierges en leur honneur, selon la pieuse coutume des anciens. Car l’honneur rendu à l’image remonte jusqu’à son modèle (St Basile) et qui vénère une icône vénère en elle la personne (l’hypostase) qui s’y trouve représentée. C’est ainsi qu’on gardera l’enseignement de nos saints Pères et la tradition de l’Église catholique (i.e. universelle) qui a reçu le message de l’Évangile d’une extrémité du monde à l’autre ».

Ce rétablissement définitif du culte des saintes Images fait l’objet de la fête de l’Orthodoxie, le premier dimanche du Carême, qui est en même temps l’occasion de célébrer la foi orthodoxe en général. Ce n’était pas seulement le culte des saintes icônes que les saints Pères défendaient ainsi, mais, en fait, la réalité même de l’Incarnation du Fils de Dieu : « Je représente Dieu l’Invisible, dit saint Jean Damascène, non pas en tant qu’invisible, mais dans la mesure où il est devenu visible pour nous par la participation à la chair et au sang. Je ne vénère pas la matière, mais je vénère le Créateur de la matière qui pour moi est devenu matière, qui a assumé la vie dans la matière et qui, par la matière (c’est-à-dire son corps mort et ressuscité), a opéré mon salut ». En assumant la nature humaine, le Verbe de Dieu la divinisa sans qu’elle perdît ses caractéristiques propres. C’est pourquoi, bien que dans son état glorifié elle ne soit plus accessible à nos sens, cette nature humaine du Seigneur peut cependant être représentée. L’icône du Christ — dont la fidélité est garantie par la tradition de l’Église — devient ainsi présence véritable de la Personne divine et humaine de son modèle, canal de grâce et de sanctification pour ceux qui la vénèrent avec foi.

Le second Concile de Nicée est le septième et dernier Concile Œcuménique reconnu par l’Église Orthodoxe. Toutefois, cela ne signifie pas que d’autres Conciles Œcuméniques ne puissent se réunir dans l’avenir, mais plutôt qu’en prenant le septième rang, le synode de Nicée a assumé le symbole de perfection et d’achèvement que représente ce nombre dans la sainte Écriture (par ex. Gn II, 1-3). Il clôt l’ère des grandes querelles dogmatiques, qui ont permis à l’Église de préciser, en des définitions excluant toute ambiguïté, les limites de la sainte Foi orthodoxe. Désormais, toute hérésie peut et pourra être assimilée à l’une ou l’autre erreur que l’Église, rassemblée en conciles universels, a anathématisée, depuis le premier (325) jusqu’au second Concile de Nicée (787).

[1] Tiré du Synaxaire du P. Macaire de Simonos Petras.

L'Atelier Sainte Théodora de Marie-Reine sera présent du 9 au 12 octobre à la salle du Tiers-Lieu des Feuillants

Monseigneur JEAN, Métropolite de Doubna,

Archevêque des églises orthodoxes de Tradition Russe en Europe Occidentale

Site sur les Pélerinages Orthodoxes et les Saints en Terre de France:

Tous contacts, écrire: associationhilaire@gmail.com

Téléphone: Recteur, 06 71 92 50 21